Le concept d'ethnophotographie

De l'objectif de l'appareil au subjectif du photographe

L'ethnographie : l'observation distanciée

Le grand écart : mon ethnophotographie

La photo ethnographique, c'est quoi ?

De l'objectif de l'appareil au subjectif du photographe

Avec ses différents substrats, la langue française est capable de s'adapter à la créativité humaine pour exprimer du sens là où la société le souhaite, sens que la convention en général entérine. C'est ainsi que le groupe de lentilles entrant dans la composition des lunettes astronomiques a pris le nom d'«objectif» au XVIIe siècle (verres objectifs : Cassini 1810 (ca 1690) : 295) parce qu'il était placé «devant» ou «du côté de l'objet» comme son étymologie latine (objectum) le suggère, par opposition à l'oculaire qui était placé du côté de l'œil. Dans une constitution technique similaire, le système optique de l’appareil photographique a donc bénéficié de cette même appellation.

De là, à projeter que «l’objectif» est le meilleur outil pour capturer l'objet dans sa réalité, n'est qu'une vue de l'esprit car le comportement conscient et inconscient du photographe est on ne peut plus déterminant dans la façon d'utiliser une focale et, par conséquent, de choisr sa réalité. La prégnance du milieu culturel de l'opérateur, ses influences artistiques, ses émotions de l'instant, ses options de cadrage et le choix de l'émulsion, conditionnent à l'évidence le résultat et le sens implicite ou explicite de la prise de vue... et cela, sans tenir compte de l'intervention corrective a posteriori de l'image - «la photoshopisation» - que peut désormais apporter facilement la retouche numérique, comme ce fut le cas «jadis» avec d'autres outils pour l'argentique.

On l'aura compris, la photographie est donc un ersatz d'une réalité que chaque photographe façonne pour partie à sa guise dans une contextualisation de fait limitée. Quand bien même nous choisirions un très grand angle pour englober l'objet et son contexte matériel immédiat, en multipliant par exemple les prises de vue selon un espace temps donné (cf. l'image animée), nous n'aurions de l'objet qu'une perception de l'esprit. Un objet qui ne se définit que par le crible de la pensée devient de fait sujet. La photographie est donc éminemment subjective. sommaire

|

|

|

|

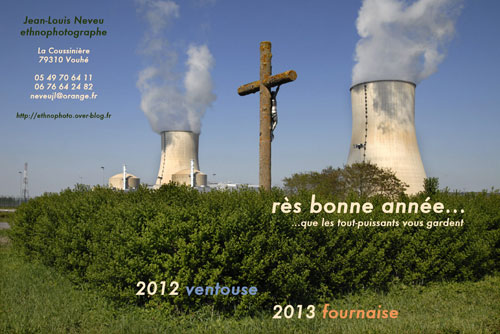

Tuyères de la centrale nucléaire de Civaux (86), le 16 avril 2011 (perception de l'objet) |

Entre paradis et enfer (l'objet devient sujet) |

Carte de vœux de l'année 2013 (photoshopisation, affirmation du sens)

L'ethnographie : l'observation distanciée

Le substantif «ethnographie» est formé de la racine grecque ethnos (έθνος) signifiant «toute classe d'êtres d'origine ou de condition commune» et par extension «famille, tribu, nation, pays», ainsi que du suffixe graphô (γράφω) exprimant l'écriture. L'ethnographie est par conséquent admise comme la science de l'anthropologie dont l'objet est l'étude descriptive et analytique (recueil des données sur le terrain) des mœurs et des coutumes de populations ou communautés déterminées, alors que sa «sœur», l’ethnologie, analyse les données recueillies et les met en perspective. Quant à la «mère», l'anthropologie proprement dite, on la définit comme la branche des sciences qui étudie l'être humain sous tous ses aspects, à la fois physiques (anatomiques, morphologiques, physiologiques, évolutifs...) et culturels (socio-religieux, psychologiques, géographiques...). Elle tend ainsi à définir l'humanité en faisant une synthèse des différentes sciences humaines et naturelles.

Dans cette famille aux relents incestueux, l'ethnologie prend également le nom d'anthropologie sociale et/ou culturelle. C'est ainsi que «ethnologie» et «anthropologie» se confondent parfois.

Dans une perspective scientifique, le travail de terrain requiert nécessairement une distance et un appareil descriptif qui doit faire fi de tout jugement préconçu et de toute contingence personnelle. Pour cela, l'ethnographe a à sa disposition différents outils dont l'écriture et le dessin (carnets de notes), la photographie (Piette 1992, Scaringi 2009), l'enregistrement sonore et audiovisuel. Or, chacun de ces outils de description et de captation induit une attitude sélective que l'observateur devra relativiser tant par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente, qu'à la circonstance et au contexte au sein desquels il inscrit son observation. Marcel Mauss disait en brandissant les dangers subjectifs de l'observation superficielle : «Ne pas croire qu'on sait parce qu'on a vu ; ne porter aucun jugement moral. Ne pas s'étonner. Ne pas s'emporter» et il ajoutait dans la perspective d'une restitution : «L'objectivité sera recherchée dans l'exposé comme dans l'observation. Dire ce qu'on sait, tout ce qu'on sait, rien que ce qu'on sait. Éviter les hypothèses, historiques ou autres, qui sont inutiles et souvent dangereuses». sommaire

|

|

Reportage photographique et enquête sonore auprès d'Antonieta Colasante à propos de la fête de San Domenico Abate à Pretoro,

en collaboration avec Jean-Loïc Le Quellec et Marianella. Italie, Abruzzes, province de Chieti, Pretoro, le 3 mai 1992.

Extrait de l'enquête sonore

Le grand écart : mon ethnophotographie

Nous venons de le voir, la démarche ethnographique implique une position d’observation qui définit l'ethnographe avec un statut de membre extérieur à la communauté observée, mais en immersion temporaire dans le milieu étudié et, par conséquent, avec une certaine forme d’appartenance. L’ambiguïté de cette position, entre «extériorité» et «intériorité», intervient nécessairement dans l'analyse des faits collectés et met en jeu la propre place de l'observateur dans le système étudié (Raulet 2003). Outil de la démarche ethnographique, la photographie s'inscrit dans la même ambiguïté, ambiguïté à laquelle j'ai été particulièrement confronté, en 1981, lors de l'exposition rochelaise intitulée «Autoportrait de la Charente-Maritime» et au sein de laquelle je présentais une quarantaine de photographies ethnographiques aux côtés du photographe américain Jaydie Putterman. La place que l'on m'avait réservée lors de cette exposition, m'avait donné le privilège de passer une journée en tête à tête avec Georges Fèvre, tireur attitré de Cartier-Bresson, Koudelka, Doisneau, et Lartigue, responsable durant 41 ans du laboratoire Noir & Blanc de Pictorial Service, le plus grand laboratoire argentique professionel en France. Fort de mon cursus universitaire à la section d'ethnologie de Bordeaux II, et fier d'en respecter les consignes, je me suis vu reprocher, au sein d'un milieu qui valorisait le subjectif, de ne pas suffisamment m'impliquer dans mes photographies. Le regard distancié qu'elles laissaient transparaître, perturbait mon formateur et la critique judicieuse qu'il me renvoyait dérangeait mon ego et le titillait jusqu'à me sentir obligé d'opérer un choix : m'asseoir aux côtés des artistes ou embrasser la famille des ethnographes.

Né de cette discussion passionnante, un dilemne permanent va me poursuivre durant de nombreuses années jusqu'à ce que j'accepte, au final, la cohabitation des concepts en la justifiant par ma capacité de discernement : savoir faire la part des choses au moment du déclenchement et a posteriori, sans nier le possible mariage entre les deux perceptions. Je suis désormais convaincu que la frontière qui les sépare, est suffisamment ténue pour imaginer qu'une photographie ethnographique puisse être artistiquement composée et qu'une image dite «artistique» puisse être revélatrice d'informations ethnographiques. Le trait d'union entre ces deux perceptions est, dans la mesure du possible, l'accompagnement systématique d'une contextualisation qui justifie aujourd'hui le présent site tant sur mon propre fonds que sur les fonds anciens qui expriment des faits, une époque, une technique, un auteur et que l'on peut tenter objectivement de documenter. sommaire

|

|

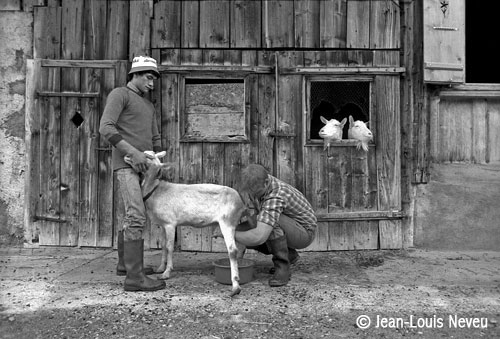

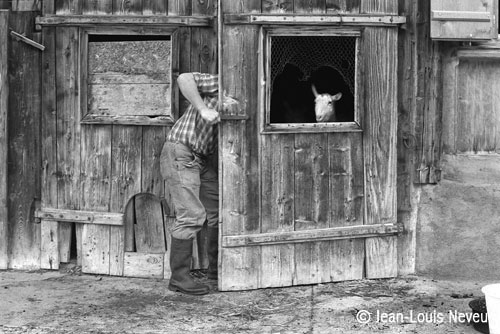

Observation et captation des faits : traite des chèvres au chalet d'alpage de la Monse par Philipe (l'armailli, à droite) et Louis (le jeune portugais immigré)

Suisse, Gruyère, canton de Fribourg, commune de Broc, le 28 mai 1987.

|

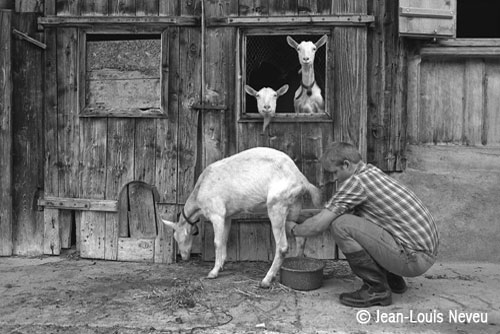

Regard subjectif du photographe : même lieu, même date,

mêmes personnages, même contexte mais autre sens.

La photo ethnographique, c'est quoi ?

Dans le cadre strictement scientifique d'une étude ethnologique, on comprendra la photographie ethnographique comme un des moyens de fixation instantanée et de description au service d'une observation. Elle intervient en complément de l'approche descriptive et des notes contextuelles matérialisant les circonstances de l'enquête et l'intention de l'ethnographe : le choix du cadrage au regard de la réalité interprétée, la description du hors-cadre, l'influence de l'outil photographique et de l'opérateur sur le réel. Avec le dessin et l'image animée, la photographie est un support incontournable des données descriptives, temporelles et calendaires d'une enquête ethnographique.

Concernant mon propre fonds, l'approche ethnographique se décline sur trois niveaux :

- Le premier niveau concerne essentiellement des travaux thématiques et s'appuie méthodologiquement sur un raisonnement scientifique. Le plan de prises de vue est construit au regard d'une pré-enquête afin de mieux appréhender le thème d'une manière circonstanciée et selon un espace-temps permettant de familiariser les informateurs à l'appareil photographique. Les clichés sont accompagnés de notes contextuelles, des relevés descriptifs et des enquêtes sonores complémentaires.

- Le deuxième niveau utilise les techniques du reportage photographique pour mettre en exergue acteurs et actions selon un schéma narratif chronologique, synthèse instantanée d'une interprétation des faits au regard d'un contexte à découvrir mais partiellement mesuré.

- Le troisième niveau est une glane ponctuelle au gré des parcours et des découvertes, interprétée a priori comme pouvant avoir un intérêt ethnographique, non-immédiatement contextualisée mais pouvant être documentée a posteriori.

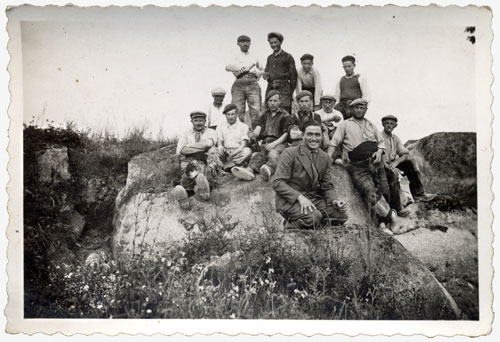

Concernant le fonds ancien émanant des photographes et des albums familiaux, dans la plupart des cas, la démarche ethnographique n'est pas consciente. Elle s'analyse a posteriori au regard de la nature des photographies lorsqu'elles témoignent significativement d'un fait, caractérisant à une époque donnée, une action, un comportement, une attitude d'un groupe social suffisamment identifié ou perçu comme tel. Les notes contextuelles sont souvent rares, l'enquête ethnographique se fait par conséquent en aval, par l'interprétation des informations complémentaires glanées auprès des familles et au sein de leurs archives. Il s'agit d'objectiver la démarche subjective du photographe au sein du groupe social auquel il appartient le plus souvent.

L'intérêt ethnographique ne se cantonne pas nécessairement au sens véhiculé par une seule image, il convient d'appréhender également le fonds dans son ensemble. En dehors de l'intérêt vestimentaire, une série de portraits peut paraître insignifiante si l'on ignore qu'il s'agit des compagnons de militance au sein de la Jeunesse agricole catholique (JAC) ou de la classe d'âge, la veille du conseil de révision. De même, l'organisation d'un album familial et la gestion des photographies par certains membres de la famille sont révélatrices de sens pour caractériser tant le contenu d'une image que l'intérêt porté par le groupe social. sommaire

Jean-Louis Neveu

Contextualisation et description d'une photographie entre archives, témoignages et codes de datation livrés par l'iconographie

|

Voir aussi

Althabe Gérard, «Ethnologie du contemporain et enquête de terrain», Terrain, numero-14 - L'incroyable et ses preuves (mars 1990), [En ligne], mis en ligne le 17 juillet 2007. URL : http://terrain.revues.org/2976.

Cassini J. D., «Anecdotes de la vie de J.D. Cassini rapportées par lui-même» (ca 1690), 3ème partie des Mémoires pour servir à l'histoire des sciences. Paris, Bleuet, 1810, p.295. [En ligne], URL : http://books.google.fr.

Mauss Marcel, Manuel d'ethnographie, 1926, [En ligne], mis en ligne en 2002 par Jean-Marie Tremblay, professeur de sociologie à l'université du Québec à Chicoutimi. URL : http://anthropomada.com/bibliotheque/manuel_ethnographie.pdf.

Piette Albert, «La photographie comme mode de connaissance anthropologique», Terrain, numero-18 - Le corps en morceaux (mars 1992), [En ligne], mis en ligne le 05 juillet 2007. URL : http://terrain.revues.org/3039.

Raulet Nathalie , «La méthode ethnographique appliquée aux ressources humaines», Encyclopédie des ressoureces humaines, 2003, Vuibert, Editions Jose Allouche, [En ligne], URL : http://crg.polytechnique.fr/fichiers/crg/publications/pdf/2004-11-22-622.pdf.

Scaringi Céline , Le difficile statut de la photographie ethnographique : étude du fonds photographique du musée du quai Branly. Paris, Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, mémoire de diplôme de fin d'études, juin 2009, 116p. [En ligne], URL : www.ens-louis-lumiere.fr/fileadmin/recherche/pmem09scaringi1pdf.pdf.

Favart Evelyne, « Albums de photos de famille et mémoire familiale : regards croisés de femmes de trois générations », Dialogue 4/2001 (no 154), p. 89-97. URL : www.cairn.info/revue-dialogue-2001-4-page-89.htm.

.jpg)